Atommüll, das ungelöste Problem? Wie gefährlich ist der Problemmüll in Deutschlands 42 Endlager?

Inhalt

Das häufigste Argument gegen zivile Kernkraft ist sicher der Atommüll.

Und doch ist kein einziger Mensch bekannt, der durch Atommüll aus den weltweit 524 kommerziellen Kernkraftwerken verletzt wurde.

Auch hat radioaktiver Müll in 70 Jahren ziviler Kernkraft keine Umweltschäden verursacht.

In der Diskussion wird zudem oft vergessen, dass wir in Deutschland bereits 42 tiefengeologische Endlager haben. Darunter ist das weltgrößte in Herfa-Neurode.

Ist Atommüll also gar nicht so gefährlich? Oder wird er vielleicht erst für die nächsten Generationen zum Risiko?

Lies weiter, wie man Problemmüll sicher verwahren kann, wer dafür bezahlt und wo unsere 42 Endlager in Deutschland liegen.

Radioaktivität: Was ist so schlimm an Atommüll?

Die in der Bevölkerung wahrgenommene Gefahr am Atommüll ist die radioaktive Strahlung.

Wenn du dich ungeschützt für lange Zeit in der Nähe von Atommüll aufhältst, kann das gesundheitliche Folgen haben.

Es ist aber relativ einfach radioaktive Strahlung zu neutralisieren, durch die ersten beiden der 3 A’s:

- Abschirmung

- Abstand

- Aufenthalt

Schon ein Castor-Behälter strahlt dank der Abschirmung nicht mehr, trotz der hochradioaktiven Brennelemente in seinem Innern. Du kannst dich ohne Gesundheitsrisiko neben einen Castor stellen.

Selbst wenige Meter Wasser schirmen die radioaktive Strahlung von hochradioaktiven Brennelementen vollständig ab. Wenn du bei laufendem Reaktor im Reaktorbecken schwimmst, ist die Strahlung niedriger als die Hintergrundstrahlung außerhalb des Beckens.

Was ist Atommüll? niedrig vs hochradioaktiver Müll

Atommüll unterteilt sich in 3 Arten mit unterschiedlichen Eigenschaften: 1

z.B. Bauschutt, Filter, Kleidung, Kühlwasser

nicht gesundheitsgefährlich

z.B. Bauteile aus dem Primärkreislauf und Reaktordruckbehälter

gesundheitsgefährlich

Brennelemente und Abfälle aus der Wiederaufarbeitung

gesundheitsgefährlich und wärmeentwickelnd

In Deutschland wird nur zwischen wärmeentwickelnd und nicht wärmeentwickelnd unterschieden. Schwach aktiver Atommüll wird also so behandelt als wäre es mittelaktiver Atommüll. 2

Wie wird der Atommüll entsorgt?

In Deutschland wird Atommüll ausschließlich in tiefengeologischen Endlagern entsorgt. Das ist gesetzlich so geregelt in der Endlagersicherheitsanforderungsverordnung.

Dabei ist es unwichtig, um welche Art von radioaktiven Abfällen es sich handelt. Deutschland ist das einzige Land in dem schwach und mittelaktive Abfälle dermaßen streng entsorgt werden.

In anderen Ländern wird schwach radioaktiver Müll oberflächennah entsorgt, also in rund 30 Meter Tiefe. Das verringert den Entsorgungsaufwand ohne gesundheitliche Gefährdung. 3

Wo wird der deutsche Atommüll gelagert?

Bis 1998 wurde radioaktiver Müll im Endlager Morsleben entsorgt. Das befindet sich gerade in der Stilllegung. Es gibt aktuell kein aktives Endlager für radioaktive Abfälle.

Ein Großteil des schwach radioaktiven Mülls fällt mit dem geplanten Rückbau der Kernkraftwerke an. Bis es so weit ist soll im Jahr 2027 das neue Endlager Schacht Konrad fertig gestellt werden.

Auch Schacht Konrad wird irgendwann ein Nachfolge-Endlager haben. Radioaktiver Abfall fällt auch ohne AKW in einer modernen Zivilisation dauernd an, vor allem in Medizin, Industrie und Forschung.

Weil hochaktiver Atommüll wärmeentwickelnd ist, wird es dafür ein eigenes Endlager geben. Es sollte eigentlich in Gorleben entstehen. Nun wird aber wieder bundesweit nach einem Standort gesucht.

Wo gibt es in Deutschland tiefengeologische Endlager?

Es gibt in Deutschland mindestens 42 tiefengeologische Endlager. Wahrscheinlich ist das nächste Endlager nicht weit von dir entfernt, siehe Endlager Karte für Deutschland. (kein Anspruch auf Vollständigkeit) 4 567

Aktuell wird in diese 15 tiefengeologische Endlager in Deutschland aktiv eingelagert:

- Bernburg (Sachsen-Anhalt)

- Bleicherode (Thüringen)

- Hattorf (Hessen)

- Heilbronn (Baden-Württemberg)

- Herfa-Neurode (Hessen)

- Kochendorf (Baden-Württemberg)

- Sollstedt (Thüringen)

- Sondershausen (Thüringen)

- Staßfurt (Sachsen-Anhalt)

- Stetten (Baden-Württemberg)

- Teutschenthal (Sachsen-Anhalt)

- Unterbreizbach (Hessen)

- Wintershall (Hessen)

- Wohlverwahrt-Nammen (Nordhrein-Westfalen)

- Zielitz (Sachsen-Anhalt)

Es werden vor allem giftige Rückstände aus der Kohle- und Müllverbrennung eingelagert, aber auch schwermetallhaltige Abfälle und asbesthaltiger Bauschutt. In Heilbronn, Herfa-Neurode, Sondershausen und Zielitz dürfen sogar hochgiftige Stoffe wie Arsen, Zyanid und Quecksilber eingelagert werden.

Giftmüll muss auf die gleiche Art in einem tiefengeologischen Endlager von der Biosphäre ferngehalten werden, wie Atommüll. Chemo-toxischer Müll bleibt bis in alle Ewigkeit gefährlich, während radioaktiver Müll nach einigen Halbwertszeiten ungefährlich ist. 8

Wo gibt es weltweit Endlager für Atommüll?

Weltweit gibt es mehr als 120 Endlager für Atommüll in 44 Ländern. Die meisten davon sind für schwach und mittelradioaktiven Atommüll. 9

In Deutschland gibt es in Morsleben ein Endlager für Atommüll. Dort wird aber seit 1998 nicht mehr aktiv eingelagert. Am Nachfolge-Endlager Schacht Konrad wird noch bis 2027 gebaut.

Der aus den Medien bekannte Schacht Asse 2 war nie als Endlager zugelassen und sollte nur für Versuche genutzt werden. Er wurde zum Endlager missbraucht und soll nun geräumt werden.

Gibt es ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll?

Endlager für hochradioaktiven Atommüll (HLW) sind bisher deutlich seltener.

Aktuell gibt es weltweit 7 Endlager für hochradioaktiven Müll:

- Olkiluoto, Finnland: tiefengeologisches Endlager (Inbetriebnahme 2023)

- Carlsbad, USA: tiefengeologisches Endlager

- Dimitrowgrad, Russland: Tiefbohrloch

- Schelesnogorsk, Russland: Tiefbohrloch

- Sewersk, Russland: Tiefbohrloch

- Ekores, Weißrussland: Edelstahlcontainer in Betonwannen

- Vektor, Ukraine: Gräben in Sedimentgestein

Vektor und Ekores sind allerdings keine nach aktuellem Verständnis sichere Endlager. Das sind provisorische Behelfsmaßnahmen infolge des Unfalls von Tschernobyl.

Russland geht mit den Bohrungen in mehr als einem Kilometer Tiefe einen anderen Weg der Endlagerung. Die meisten anderen Länder setzen aktuell wie Deutschland auf tiefengeologische Endlager.

Der allermeiste hochradioaktive Atommüll aus ziviler Nutzung steht weltweit in Zwischenlagern, meist direkt am Atomkraftwerk. Dort müssen die Brennelemente erst mehrere Jahrzehnte abklingen, bevor sie einlagerbar sind. 10

Wo in Deutschland sind Atommüll Zwischenlager?

Bis die beiden neuen Endlager fertig sind, wartet der deutsche Atommüll in Zwischenlagern. Hier ist eine Zwischenlager Karte für Deutschland.

Es gibt 7 zentrale Zwischenlager: 11

- Zwischenlager Ahaus

- Zwischenlager Gorleben

- Zwischenlager Karlsruhe

- Zwischenlager Mitterteich

- Zwischenlager Jülich

- Zwischenlager Nord bei Lubmin

- Zwischenlager Unterweser

Weitere Zwischenlager befinden sich auf dem jeweiligen Gelände der Kernkraftwerke.

Außerdem gibt es in fast jedem Bundesland eine Landessammelstelle für radioaktiven Abfall aus Medizin, Forschung und Industrie. 12

Wie entsteht Atommüll?

Der schwach und mittelradioaktive Müll in Deutschland setzt sich vom Volumenanteil bis 2050 so zusammen: 13

- 63% aus Kernkraftwerken

- 23% aus der Forschung

- 7% aus der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe

- 4% aus der Industrie

- 3% Sonstiges (z.B. Medizin)

Zusammen sind das rund 300.000 m³ Atommüll. Dieser Abfall wird im Endlager Konrad entsorgt.

Dazu kommen die hochradioaktiven Brennelemente mit insgesamt rund 27.000 m³. Diese werden aber in einem eigenen Endlager entsorgt, dessen Standort bis 2031 nach dem Standortsuchgesetz festgelegt wird. 14

Entsorgungs-Kosten: Wer bezahlt für den Atommüll?

Es kursieren viele Mythen nach denen der Steuerzahler für die Endlagerung von Atommüll bezahlen soll. Tatsächlich erfolgt die Kostenverteilung aber nach dem Verursacherprinzip, also nach der Menge des eingelagerten Mülls.

Das Endlager Konrad kostet rund 4,2 Milliarden Euro. 15 Knapp zwei Drittel der Kosten von Schacht Konrad werden also von den Betreibern der Kernkraftwerke bezahlt. Dies geschieht über den Entsorgungsfonds KENFO. Auch das noch zu bauende Endlager für hochradioaktiven Müll wird aus diesem Fonds bezahlt.

Die 24 Milliarden Euro setzen sich zusammen aus den prognostizierten Kosten von 18 Milliarden Euro laut der Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs und einem Risiko-Aufschlag.

Die zu erwartenden Kosten setzen sich so zusammen:16

- 4,7 Mrd. € Zwischenlagerung

- 12,5 Mrd. € Endlagerung

- 6,1 Mrd. € Risikoaufschlag (35%)

Das sind 17,2 Milliarden Euro plus Risikozuschlag, also zusammen 23,3 Milliarden Euro. Inflationsbereinigt haben die Betreiber 2017 sogar 24,1 Milliarden Euro in den Entsorgungsfonds eingezahlt.

Der Entsorgungsfonds erwirtschaftet seitdem durch klimafreundliche Anlagen Rendite. 17 Mittlerweile sind die Einnahmen größer als die rund 800 Millionen Euro Auslagen pro Jahr. 18

Auf die Stromproduktion aus deutschen Kernkraftwerken gerechnet sind 17,2 Milliarden Euro 0,23 Cent pro kWh. 19 Das entspricht rund 5% der Gesamtkosten von Kernkraftwerken pro kWh. Das ist deutlich weniger als viele Menschen glauben.

Kostenrisiko: Muss der Steuerzahler haften?

Es wird oft behauptet die Betreiber von Kernkraftwerken hätten sich mit dem Entsorgungsfonds vom Kostenrisiko freigekauft. Grundsätzlich stimmt das. Auf die Betreiber kommen keine weiteren Kosten zu, egal wie lange das dritte Endlager verzögert wird.

Der deutsche Staat behält sich das Entsorgungsmonopol auf Atommüll vor. Das bedeutet aber nicht, dass er beliebige Monopolpreise verlangen darf. Eine politische Verzögerung des dritten Endlagers bis 2074 ist nicht Schuld der Betreiber, die ihre Rechnung bezahlt haben.

Selbst atomkraftfeindliche Institutionen sehen hier übrigens kein großes Kostenrisiko. Laut einer Auftrags-Studie vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) soll die Entsorgung für den Müll aus Kernkraftwerken zwischen 10,2 und 20,5 Milliarden Euro kosten. 20

BUND ist der deutsche Ableger der Friends of the Earth und zusammen mit Greenpeace eine tragende Säule der Anti-Atomkraft-Bewegung. Diese Zahlen dürften also ein Worst Case sein.

Zum Vergleich, das finnische Endlager für schwach, mittel und hochradioaktive Abfälle kostet 3,5 Milliarden Euro. 21

Die Entsorgungskosten werden manchmal auch für das Jahr 2099 angegeben, in dem die Endlager stillgelegt werden sollen. Wegen der Inflation werden aus 17,2 Milliarden Euro2014 bis dahin 169,8 Milliarden Euro2099. Die Zahl wird von Kernkraftgegnern gerne gestreut um zu verunsichern.

Die Rendite des Entsorgungsfonds muss aber nur die Inflation schlagen, was selbst bei den angesetzten sehr hohen 3,6% p.a. realistisch ist. Inklusive Risikoaufschlag sind bei nur 3% p.a. Rendite 272 Milliarden Euro2099 im Entsorgungsfonds, bei 4% p.a. Rendite sogar 600 Milliarden Euro2099.

Wie hoch sind die Ewigkeitskosten von Endlagern?

Bei tiefengeologischen Endlagern gibt es keine Ewigkeitskosten. Nach passivem und wartungsfreien Verschluss verursacht das Endlager keine weiteren Kosten.

Das ist nicht nur eine Beobachtung oder Empfehlung, sondern gesetzlich so vorgeschrieben:

„(1) Nach Abschluss der Einlagerung von radioaktiven Abfällen ist das Endlager so stillzulegen, dass das Endlagersystem den sicheren Einschluss der radioaktiven Abfälle nach § 4 während des Nachweiszeitraumes passiv und wartungsfrei gewährleistet.“

§19 „Stilllegung des Endlagers“ aus EndlSiAnfV 22

Im Bergbau spricht man von Ewigkeitskosten, wenn eine Grube nach der Stillegung weiter unterhalten werden muss. Im Kohlebergbau wird aus dem Wirtsgestein sehr viel Material entnommen. Dadurch kommt es zum Wassereinfall, weshalb alte Stollen noch lange nach Schließung leergepumpt werden.

Ein Endlager ist aber kein Bergwerk, in dem es um die maximale Aushöhlung eines Flözes geht. Ganz im Gegenteil, es werden nur geringe Mengen aus dem Wirtsgestein entfernt. Dadurch kann das Endlager nach Einlagerung passiv stillgelegt werden.

Ist ein tiefengeologisches Endlager sicher?

Bereits ein Castor neutralisiert radioaktive Strahlung vollständig. Solche Behälter halten aber nur Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Für eine Langzeit-Verwahrung brauchen wir deshalb ein tiefengeologisches Endlager.

Der Müll in einem tiefengeologischen Endlager ist durch ein Mehrbarrierensystem von der Biosphäre getrennt:

- eingepackt in Behälter in verfüllten, verschlossenen Schächten

- umschlossen von einem Wirtsgestein (Salz, Ton oder Granit)

- getrennt durch ein Deckgebirge aus wasserdichtem Gestein

- weit entfernt von Grundwasser und Biosphäre in 500+ Meter Tiefe

Aber was, wenn alle vier Barrieren versagen? Im Worst Case eines sofortigen Containerversagens mit Wassereinfall und Leck im Deckgebirge würde es im Jahr 12.000 zu einer maximalen Dosis von 0,00018 mSv pro Jahr kommen. Das ist die Dosis für eine maximal exponierte Person, die sich nur an der Stelle mit der höchsten Strahlung aufhält und nur kontaminierte Lebensmittel isst. 0,00018 mSv entspricht der Strahlendosis von 2 Bananen. Nach dem Erreichen des Maximums im Jahr 12.000 fällt die Dosisleistung dann wieder.23

Wie sicher Endlager sind, zeigt die Praxis in Deutschland. Wir verwahren sogar den extrem gefährlichen Giftmüll in tiefengeologischen Endlagern. Die 3,2 Millionen Tonnen chemo-toxischer Müll im weltgrößten Endlagers Herfa-Neurode könnten alles Leben auf der Erde mehrfach auslöschen. 24

Das Vorbild für unsere Endlager ist der Naturreaktor Oklo in Gabun, Westafrika. In den 2 Milliarden Jahre seit der ersten Kernspaltung hat sich der Atommüll aus der Erdfrühzeit nur einige Meter entfernt. Und das obwohl die der Naturreaktor ungeschützt im Grundwasser lag. 25

Der Endlager-Prototoyp Oklo ist also 10.000 mal länger sicher geblieben, als der Atommüll gefährlich bleibt. Und dort gab es keine der 4 Barrieren.

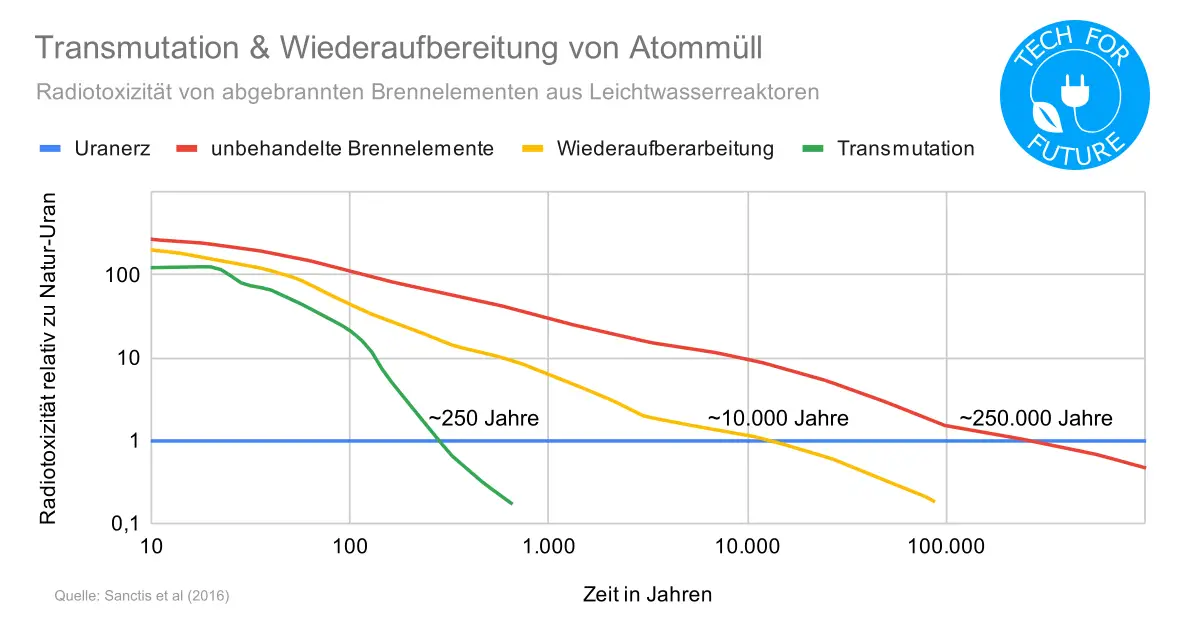

Wie lange strahlt Atommüll gefährlich?

Giftmüll bleibt bis in alle Ewigkeit gefährlich. Atommüll hingegen strahlt jedes Jahr weniger und ist nach einigen Halbwertszeiten ungefährlich. Je radioaktiver ein Isotop, desto kürzer ist dessen Halbwertszeit.

Da radioaktiver Zerfall außerdem exponentiell verläuft, nimmt die Radioaktivität am Anfang extrem stark ab. 99% der Radioaktivität verschwindet bereits im ersten Jahr.

Nach 250 Jahren sind dann auch stark strahlende Spaltprodukte wie Strontium (28 Jahre Halbwertszeit) und Cäsium (30 Jahre Halbwertszeit) auf ungefährliche Mengen abgesunken.

Längerlebige Urane und Transurane müssen allerdings für rund 250.000 Jahre verwahrt bleiben. Erst dann ist die Radioaktivität so niedrig wie die von Uranerz. 26

Sobald die kurzlebigen Gammastrahler zersetzt sind, muss man den Atommüll aber schon essen, um eine gesundheitsschädliche Wirkung davonzutragen.

Kann man Atommüll per Transmutation recyclen?

Die sehr lange Lagerungsdauer von 250.000 Jahren lässt sich auf rund 10.000 Jahre verkürzen durch Wiederaufbereitung. Im PUREX-Verfahren werden Urane und Transurane chemisch entfernt und als Brennstoff recycled. 27

Auf rund 250 Jahre lässt sich die Lagerzeit verkürzen, indem man auch die minoren Actinoide entfernt. Dies geschieht durch Partitionierung und Spaltung mit schnellen Neutronen in schnellen Reaktoren oder unterkritischen Transmutationsanlagen. 28

In Deutschland ist das Recyclen von Atommüll leider von der Schröder-Regierung verboten worden, egal ob Wiederaufbereitung oder Transmutation. Es ist nur noch die direkte Endlagerung für sehr lange 250.000 Jahre erlaubt.

Egal ob 250, 10.000 oder 250.000 Jahre: Atommüll ist nicht gefährlich, so lange er von der Biosphäre isoliert bleibt. Im Endlager kann er strahlen so viel er will.

Welche Alternativen zur Endlagerung gibt es?

Die Alternative zur Endlagerung hat auch Deutschland bis in die Achtziger verfolgt: das Schließen des nuklearen Brennstoffkreislaufes. 29 Statt ausgediente Brennelemente endzulagern, werden sie durch Transmutation zu neuem Brennstoff recycled.

Unsere Leichtwasserreaktoren nutzen thermische Neutronen, die quasi nur Kerne mit ungeraden Massezahlen spalten, insbesondere U-235. Urane und Transurane mit geraden Massezahlen wie U-238, U-236, Pu-238, Pu-240 und Pu-242 bleiben in den Brennelementen übrig.

Unsere Kernkraftwerke können deshalb nur rund 1% des Urans überhaupt nutzen. Uranerz besteht in unserem Zeitalter zu 99,3% aus U-238. Auch die Spaltprodukte können nur zu einem kleinen Teil genutzt werden.

Schnelle Neutronen können hingegen alle Kerne spalten. So ist es möglich einen Großteil des Brennstoffes zu verwerten. Der Atommüll, der am Ende noch anfällt ist relativ kurzlebig mit rund 250 Jahren bis zur Radioaktivität von Uranerz.

Schnelle Neutronen werden in schnellen Reaktoren genutzt. Dazu gehören insbesondere die Reaktorkonzepte der Generation IV.

Gibt es Atomkraft ohne Atommüll?

Ganz ohne Atommüll geht es bei der Kernspaltung nicht. Wir können den hochradioaktiven Müll in Brennstäben durch einen geschlossenen Brennstoffkreislauf recyclen. Aber wir können schwach und mittelradioaktiven Müll nicht verhindern.

Das Endlager im Schacht Konrad wäre also auch mit modernen Reaktoren der Generation IV nötig. Das zusätzlich geplante Endlager für hochradioaktive Brennelemente aber nicht.

Welche Kernkraftwerke sind Atommüllfresser?

Russland hat den Brennstoffkreislauf als erstes geschlossen mit den natriumgekühlten BN-Reaktoren und den bleigekühlten BREST-Reaktoren. Das sind aber Prototypen, ohne Serienproduktion.

Auch Indien (FBR) 30 und China (CFR) 31 bauen schnelle Reaktoren mit Natrium als Kühlmittel. Sogar die USA (PRISM) legen ein neues schnelles Reaktorprogramm auf, nachdem Bill Clinton den erfolgreichen Integral Fast Reactor kurz vor Abschluss aus politischen Gründen beendet hat. 32

Auch in Deutschland haben wir mit dem Dual Fluid Reactor ein Reaktordesign der Generation IV. Aber selbst bei diesem passiv sicheren Atommüllfresser fehlt der politische Wille.

Was passierte im Versuchs-Lager für Atommüll Asse?

Die Zulassung für das ehemalige Versuchs-Lager Asse ist im Jahr 2013 widerrufen worden und der dort gelagerte Müll wird wieder ausgelagert. 33

Grund dafür ist ein Wassereinbruch in das umgebende Salz und damit der Wegfall der umschließenden Wirkung des Wirtsgesteins. Außerdem wurden viele Behälter bei der Einlagerung durch unsachgemäße Handhabung beschädigt. Auch das Deckgebirge von Asse ist nicht dicht genug und leitet Grundwasser. Es ist außerdem zu nah am Endlager. 34

Damit hat sich das Mehrbarrierensystem von Asse auf praktisch eineinhalb Barrieren verringert:

- Behälter beschädigt

- Wirtsgestein verletzt

- Deckgebirge wasserdurchlässig und zu nah am Endlager

- Entfernung von 750 Metern intakt

Asse 2 war 1967 ein erster Versuch um in Deutschland ein Endlagerprinzip zu testen. Es wurde aber leider sehr schnell faktisch zum Endlager missbraucht und alle möglichen Abfälle wurden unkontrolliert eingelagert.

Asse wurde größtenteils vor der Fertigstellung der Kernkraftwerke in Deutschland betrieben. 80% des dort eingelagerten Mülls kommen aus Forschung und Industrie. 20% des Mülls stammt aus Kernkraftwerken.

35

Aus den Fehlern von Asse haben wir gelernt. Insbesondere lagern wir heute keinen Sondermüll mehr in bestehende Hohlräume aus der Abbauphase. Beim Salzabbau wird das Wirtsgestein nämlich so weit abgetragen, dass die Grenze zum Nebengebirge verletzt wird. So kommt es fast zwangsläufig zum Wassereinbruch.

Hilft der Atomausstieg bei der Atommüll Entsorgung?

Der Atomausstieg verhindert keine Endlager. Wir müssen den vorhandenen Atommüll trotzdem entsorgen.

Der bisherige Müll stammt aus 50 Jahren kommerzieller Kernkraft in Deutschland mit insgesamt 31 Leistungsreaktoren. Wenn wir die effektivste Klimamaßnahme ergreifen und die Laufzeit der verbleibenden 6 Kernkraftwerke verlängern, wird nur wenig zusätzlicher Müll pro Jahr produziert.

Der meiste Atommüll fällt volumenmäßig sowieso beim Rückbau an, nicht im Betrieb. Der Atomausstieg erhöht die Müllmenge also kurzfristig sogar. Auch wird nach dem Atomausstieg nicht mehr in den Entsorgungsfonds eingezahlt.

Der Atomausstieg hilft also nicht bei der Atommüll Entsorgung, sondern schadet eher. Durch eine Laufzeitverlängerung hätte man mehr Zeit und mehr Geld für die Entsorgung.

Sollte man Atommüll im Meer entsorgen?

Heute ist es kaum zu glauben: bis 1983 war es legal Atommüll einfach so im Meer zu versenken. Bis 1975 konnte man sogar hochradioaktiven Müll im Meer entsorgen. Das wurde auch getan, vor allem von Russland, Großbritannien und der Schweiz. 36

Seitdem gab es immer wieder Verteidiger der Entsorgung im Ozean. Wasser ist eine sehr gute Abschirmung und die zusätzliche Radioaktivität würde im Vergleich zum im Meerwasser gelösten Uran nicht auffallen 37

Eine vielleicht geschicktere Idee wäre die Entsorgung unter dem Meeresboden, getrennt durch den dort zu findenden wasserdichten Ton.

Alle Optionen der Entsorgung im Meer sind aktuell verboten und vermutlich politisch undurchsetzbar.

Lassen sich mit Atommüll schmutzige Bomben bauen?

Ja, mit hochradioaktivem Atommüll lassen sich schmutzige Bomben bauen. Das sind normale Sprengsätze, bei denen der radioaktive Abfall in alle Himmelsrichtungen verteilt wird.

Das gefährlichste an einer schmutzigen Bombe wäre allerdings immer noch die Explosion selbst. Die Radioaktivität wäre zu gering für gesundheitliche Schäden. 38

Kann man Atommüll ins All oder zur Sonne schießen?

Die Lösung den Atommüll ins All zu schießen wäre deutlich problematischer als das Problem.

Es gibt bei Raketen viele Fehlstarts, wodurch der Atommüll großflächig verteilt werden würde. Das wäre dann eine tatsächlich effektive Variante einer schmutzigen Bombe.

Außerdem kostet der Transport in die Erdumlaufbahn um die 10.000 Euro pro Kilogramm. Ins All oder zur Sonne wäre der Transport noch teurer.

Muss über dem Endlager ein Warnschild stehen?

Stell dir vor es steht auf der grünen Wiese ein Warnschild „800 Meter tiefer liegen 30.000 m³ Atommüll vergraben“.

Was wie ein Scherz klingt, wird von einigen Menschen ernsthaft diskutiert. Die Atomsemiotik befasst sich damit, wie man unsere Nachkommen vor dem Atommüll warnen soll.

Eine Lösung der Atomsemiotiker ist es eine Atompriesterschaft ins Leben zu rufen, die eine Religion erfindet um unsere Urururenkel vor dem Atommüll zu warnen (kein Scherz). Da hat jemand zu viel Planet der Affen geschaut.

Vor einem Endlager muss man nicht warnen. Ohne genaue Aufzeichnungen oder einen Geigerzähler findet man ein verfülltes Endlager gar nicht.

Gibt es wirklich keine Lösung für Atommüll?

Es gibt zwei Lösungen für Atommüll:

- tiefengeologische Endlager

- Recycling in Kernkraftwerken der Generation IV

Die Kernkraftwerke der 4. Generation sind noch nicht serienreif, also fällt die Transmutation im großen Stil erstmal weg.

Tiefengeologische Endlager für Atommüll und Giftmüll hingegen wurden in den letzten Jahrzehnten ausführlich getestet, 42 davon in Deutschland. Wir sind sogar Weltmeister im Endlager bauen mit dem weltgrößten Endlager Herfa-Neurode auf einer Fläche so groß wie München. Warum sollte ausgerechnet das 43. Endlager besonders problematisch sein?

Es ist eine glatte Lüge zu sagen es gäbe keine Endlager oder keine Lösung für den Atommüll.

Quellen

- Classification of Radioactive Waste IAEA (2009)

- Verzeichnis radioaktiver Abfälle BMU (2013)

- Endlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Stoffen DaTF (2014)

- Abfallentsorgung im Bergbau unter Tage RWTH Aachen (2001)

- Studie zur untertägigen Entsorgung und Verwertung bergbaufremder Stoffe in der Bundesrepublik Deutschland Kernforschungszentrum Karlsruhe (1992)

- Salz- und Kalistandorte in Deutschland VKS Kalisalz (2021)

- Bruch-Hohlraumverfüllung in Steinkohlenbergwerken in Nordrhein-Westfalen MWIDE NRW (2014)

- Endlagerung radio- und chemotoxischer Abfälle im Tiefuntergrund Greenpeace (2016)

- Liste von Endlagern Nucleopedia (2016)

- Vergleich der verschiedenen Entsorgungsalternativen und Beurteilung ihrer Realisierbarkeit Kernforschungszentrum Karlsruhe (1980)

- Zwischenlager für radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung BMU (2017)

- Landessammelstelle für radioaktive Abfälle Wikipedia (2019)

- Abfallbilanz Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe (2016)

- Aktueller Bestand Bundesgesellschaft für Endlagerung (2021)

- Fertigstellung des Endlagers Konrad Bundesgesellschaft für Endlagerung (2021)

- Abschlussbericht der Kommission zur Überprüfung

der Finanzierung des Kernenergieausstiegs Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs (2016) - Strafzinsen: Wie der Atomfonds trotzdem starke Renditen erzielt Welt (2019)

- Trotz Krise erreicht der KENFO Gewinnzone früher als geplant DPN (2020)

- bei 40 Jahren Laufzeit

- Atomrückstellungen für Stilllegung, Rückbau und Entsorgung BUND (2014)

- On Nuclear Waste, Finland Shows U.S. How It Can Be Done New York Times (2017)

- Endlagersicherungsverordnung Gesetze im Internet (2021)

- Interim Summary Report of the Safety Case Posiva Oy (2010)

- Untertagedeponie Herfa-Neurode – Das Giftgrab SZ (2010)

- Migration and retention of elements at the Oklo natural reactor Brookins (1982)

- Partitioning and transmutation of spent nuclear fuel and radioactive waste Salvatores (2012)

- Management of Radioactive Waste Sanctis et al (2016)

- Recycling the Actinides, The Cornerstone of Any Sustainable Nuclear Fuel Cycles Poinssot et al (2012)

- Zur Geschichte des Projekts Schneller Brüter Kernforschungszentrum Karlsruhe (1981)

- India’s first Prototype Fast Breeder Reactor in final stages of commissioning The new Indian Express (2020)

- China starts building second CFR-600 fast reactor World Nuclear News (2020)

- US test reactor programme moves ahead World Nuclear News (2020)

- Plan zur Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II Bundesgesellschaft für Endlagerung (2020)

- Hydrogeologische Prozesse im Deckgebirge Taylor (2004)

- Gesamtbewertung der Langzeitsicherheit für den Standort Asse Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (2006)

- Inventory of radioactive waste disposals at sea IAEA (1999)

- The nuclear waste problem and reconsideration of the ocean disposal option Wicks (2002)

- Radiological Dispersion Device (Dirty Bomb) WHO (2003)