Wie misst man eigentlich Energie? Und was sind die Unterschiede zwischen Primärenergie, Endenergie und Nutzenergie?

Inhalt

Die Messung von Energieerzeugung und Energieverbrauch ist wichtig um die Energiewirtschaft bewerten zu können.

Es gibt viele Methoden Energieflüsse zu messen von Nutzenergie über Endenergie bis zu verschiedenen Varianten der Primärenergie.

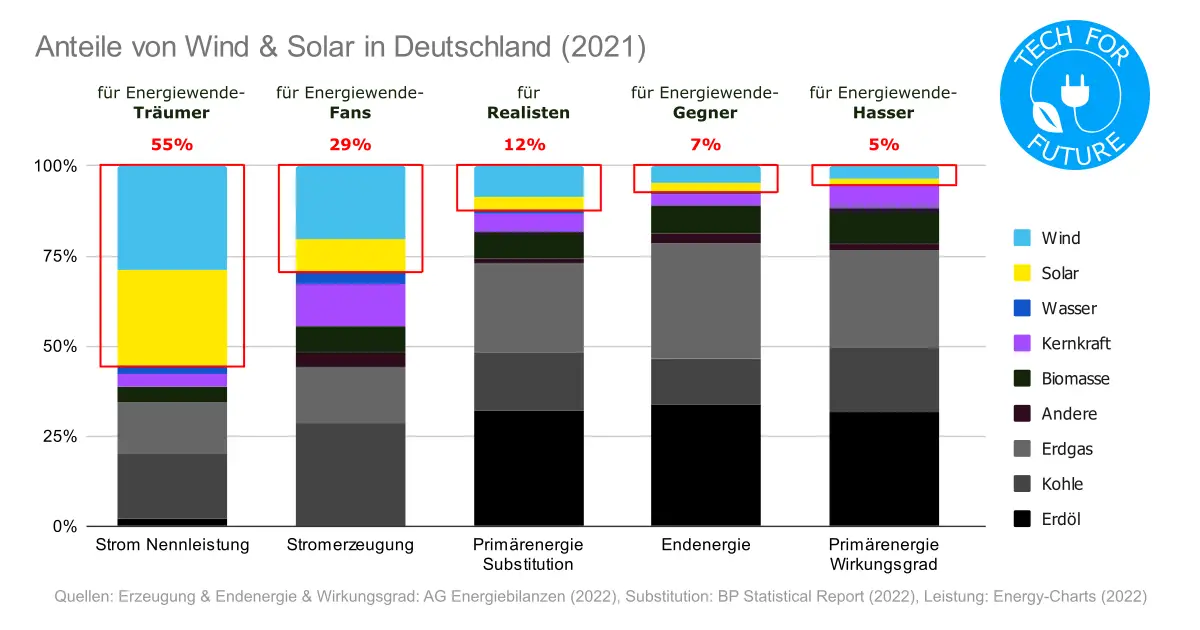

Je nachdem wie man misst, können die Anteile von Energiequellen, Energieträgern und Verbrauchern stark variieren.

In Zukunft werden diese Differenzen sogar noch größer durch die fortschreitende Elektrifizierung des Transportsektors und Wärmesektors.

Insbesondere die Primärenergie wird oft falsch verwendet. Das liegt aber auch an einer in Deutschland gängigen fehlerbehafteten Berechnungsmethode.

Dieser Artikel soll einen Überblick geben über gängige Energiebilanzen mit Beispielen wann eine Verwendung Sinn macht und wann nicht.

Es ist außerdem ein Beitrag zur Debatte warum in Deutschland die Primärenergie von Wind-, Solar- und Wasserkraft um den Faktor 3 unterbewertet wird. 1

Wie misst man Energie? Die 3 Formen der Energiebilanzierung

Energie hat die Fähigkeit Arbeit zu verrichten, etwas zu erwärmen, oder Strahlung zu erzeugen.

Definition: Energie ist das Potential, physikalisch etwas zu bewirken.

Man unterscheidet bei der Energiebilanzierung nach drei Formen:

- Primärenergie

In der Natur vorkommende Primärenergieträger, z.B. Erdöl, Erdgas, Wind oder Sonnenlicht. - Sekundärenergie / Endenergie

In Geräten für Verbraucher einsetzbare Sekundärenergieträger, z.B. Diesel, Erdgas oder Strom. - Tertiärenergie / Nutzenergie

Energie, wie wir sie letztendlich nutzen, z.B. mechanische Energie, Wärmeenergie oder Licht.

Nicht immer ist eine eindeutige Zuordnung anhand des Energieträgers möglich. Erdgas im Beispiel wird zwischen Primärenergie und Endenergie nicht umgewandelt, sondern direkt in seiner natürlichen Form verfeuert.

Wärmeenergie kann sogar alle drei Formen annehmen. Sie kann als Geothermie Primärenergie sein, als Fernwärme Sekundärenergie und als Heizwärme Nutzenergie. Es ist sogar möglich wie in Island, Geothermie direkt als Heizwärme zu nutzen – ohne jede Umwandlung.

Obwohl elektrischer Strom weniger als ein Viertel der Endenergie ausmacht, denken viele Menschen Elektrizität würde den Energiesektor dominieren oder wäre sogar alle Energie. Dadurch werden Zahlen oft absichtlich verzerrt. 20% Anteil an elektrischer Energie klingt besser als 5% Anteil an der Primärenergie.

Energie-Einheiten und Umrechnungsfaktoren

Das Joule ist die Maßeinheit für Energie nach dem Internationalen Einheitensystem (SI-Einheit).

Ein Joule entspricht einer Wattsekunde (Ws) oder einem Newtonmeter (Nm).

Es gibt wie bei jeder Einheit Vorsatzzeichen, die die Zehnerpotenz ändern:

- Kilo (k) Tausend

- Mega (M) Millionen

- Giga (G) Milliarden

- Tera (T) Billionen

- Peta (P) Billiarden

Zwei Kilojoule (kJ) sind also zweitausend Joule.

Es gibt außerdem weitere Energie-Einheiten:

- 1 kWh – 3.600 kJ – Kilowattstunde

- 1 kcal – 4,1868 kJ – Kilokalorie

- 1 m³ Gas – 31.736 kJ – Kubikmeter Erdgas

- 1 kg SKE – 29.308 kJ – Steinkohleeinheit

- 1 kg RÖE – 41.868 kJ – Rohöleinheit

Die Kilowattstunde wird in der Energiewirtschaft sogar häufiger benutzt als das Joule, egal ob für Heizwert oder elektrischen Strom.

Energieflüsse: Von Primärenergie über Endenergie zur Nutzenergie

Physikalisch gesehen ist es nicht richtig von Energieverbrauch oder -erzeugung zu sprechen. Energie kann immer nur umgewandelt werden. Diese Umwandlungen beschreibt man als Energiefluss, dessen Leistung messbar ist.

Zum Beispiel sind folgende Energieflüsse mit dem Primärenergieträger Rohöl denkbar:

- Umwandlung in den Sekundärenergieträger Heizöl und schließlich Umwandlung zur Nutzenergie Wärme in einer Ölheizung

- Umwandlung in den Sekundärenergieträger Benzin und schließlich Umwandlung zur Nutzenergie mechanische Energie im Verbrennungsmotor

- Umwandlung in den Sekundärenergieträger Diesel, weitere Umwandlung in den Sekundärenergieträger Elektrizität und schließlich Umwandlung in die Nutzenergie Licht in einer Lampe

Nach dem Energieerhaltungssatz kann bei diesen Umwandlungen keine Energie verloren gehen. Es entstehen aber Energieformen, die nicht für uns nutzbar sind, insbesondere als Abwärme. Das Verhältnis von nutzbarer zu eingesetzter Energie ist der Wirkungsgrad.

Bei mehreren Umwandlungen muss man die einzelnen Wirkungsgrade multiplizieren um den Gesamtwirkungsgrad zu erhalten.

Nutzenergie: Definition & Beispiele

In einer perfekten Welt, würden wir nur von Nutzenergie reden. Das ist die Energie, die beim Verbraucher wirklich genutzt wird, ohne die vielen Verluste auf dem Weg dorthin.

Definition:

Nutzenergie ist die Energie, die vom Verbraucher direkt benötigt wird.

Beispiele für Nutzenergie sind:

- Niedertemperaturwärme,

z.B. mittels einer Heizung oder einem Wasserboiler - Prozesswärme,

z.B. mittels einer Herdplatte oder einem Hochofen - Licht,

z.B. mittels einer Lampe oder einer Ampel - Mechanische Arbeit,

z.B. mittels einem Elektro- oder Verbrennungsmotor - Information und Kommunikation,

z.B. mittels eines Computers oder eines Smartphones

Achtung, die Nutzenergie ist nicht gleich dem Nutzen. Es ist uns egal, wie man auf eine angenehme Raumtemperatur kommt, ob durch Dämmung oder Energieaufwand. Der Nutzen, also die Energiedienstleistung lässt sich aber nicht in Joule messen.

Auch die Nutzenergie lässt sich auf nationaler Ebene schon nicht mehr messen. Es ist zum Beispiel nicht möglich zu wissen wofür jede kWh elektrischer Strom verwendet wird und wie effizient. Energiebilanzen beschränken sich daher auf Primärenergie und Endenergie.

Sekundärenergie: Definition & Beispiele

Mit Erdöl direkt aus dem Bohrloch fährt kein Auto und heizt keine Ölheizung. Aus dem Rohöl muss erst in der Ölraffinerie Benzin, Heizöl oder Schweröl für den Endverbrauch erzeugt werden.

Definition:

Sekundärenergie ist Energie, die aus einer anderen Energieform umgewandelt wurde.

Beispiele für solche Sekundärenergieträger sind:

- Benzin

- Diesel

- Heizöl

- Elektrizität

- Fernwärme

- Holzpellets

- Kohlebriketts

- Biokraftstoffe

- synthetische Kraftstoffe

- Wasserstoff

Bei der Umwandlung zu Sekundärenergieträgern geht nutzbare Energie verloren. Diese Umwandlung kann trotzdem zweckmäßig sein: Sekundärenergie ist besser in Nutzenergie umzusetzen, leichter zu speichern oder leichter zu transportieren.

Teilweise muss man in mehrere Sekundärenergieträger umwandeln, wegen jeweils einer dieser drei Eigenschaften. Elektrizität zum Beispiel ist einfach zu nutzen, aber schwer zu speichern oder über lange Strecken zu transportieren.

Nur das letzte Glied einer solchen Kette vor der Umsetzung in Nutzenergie beim Verbraucher bezeichnet man als Endenergie. Besonders lang und ineffizient können solche Umwandlungsketten in der Wasserstoffwirtschaft werden.

Endenergie: Definition & Beispiele

Man betrachtet bei der Endenergie nur die Energieträger kurz vor der Nutzung beim Verbraucher abzüglich aller Transport- und Umwandlungsverluste bis dahin.

Definition:

Endenergie ist die Sekundärenergie, die direkt vom Verbraucher in Nutzenergie umgesetzt wird.

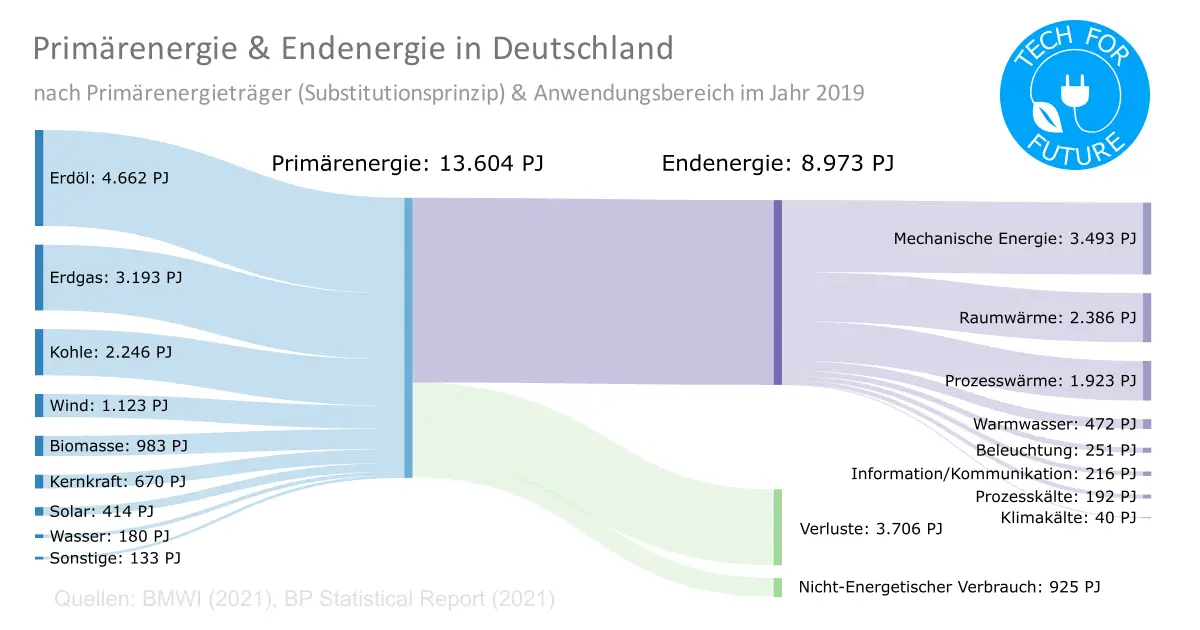

Die Endenergie wird in Deutschland nach Anteilen der Verbrauchssektoren ausgewiesen:2

- Industrie

- Verkehr

- Private Haushalte

- Gewerbe, Handel, Dienstleistungen

Ebenfalls ausgewiesen wird die Endenergie nach Anwendungsbereich:3

- Raumwärme

- Warmwasser

- Prozesswärme

- Mechanische Energie

- Information & Kommunikation

- Klimakälte

- Prozesskälte

- Beleuchtung

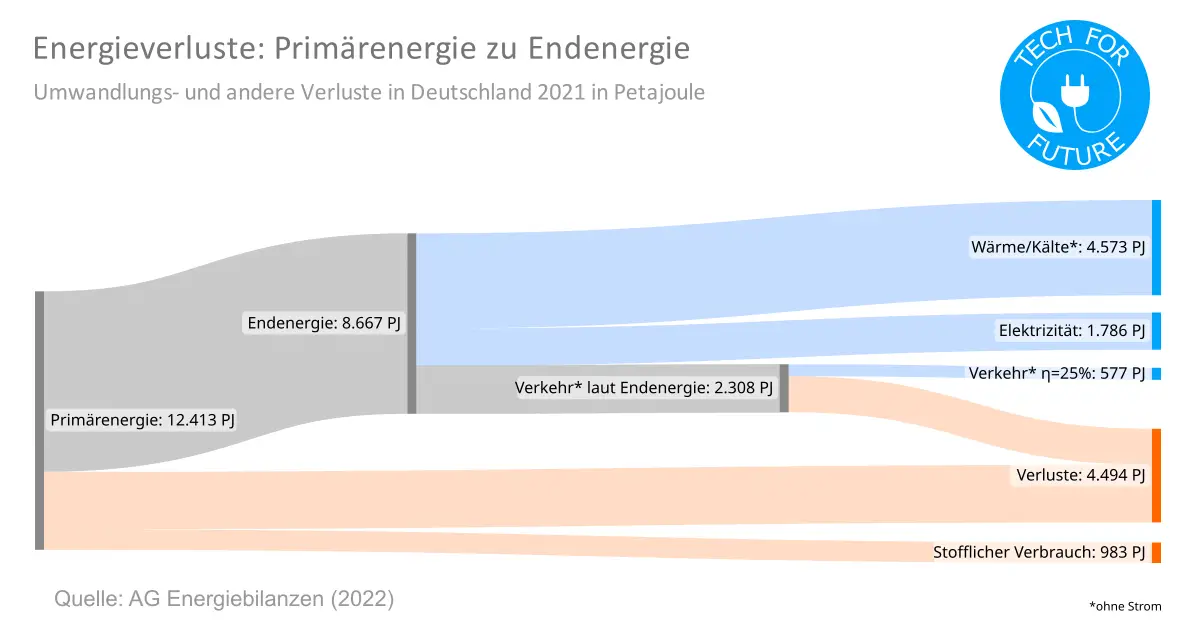

Man muss aber berücksichtigen, dass die Endenergiebetrachtung die Anteile am Energiemix gegenüber Primärenergie und Nutzenergie verzerrt. Endenergie ist über Sektoren hinweg nicht direkt vergleichbar.

Der Verkehrssektor zum Beispiel spielt eine unverhältnismäßig große Rolle. Ein Großteil der Umwandlungsverluste von Diesel oder Benzin zu mechanischer Energie fallen nämlich erst nach der Endenergiebetrachtung an.

Beim elektrischen Strom hingegen fallen ein Großteil der Verluste vor der Endenergiebetrachtung an. Deshalb spielt Elektrizität bei der Endenergie eine überproportional kleine Rolle.

Die Endenergie verwendet man aufgrund dieser Verzerrungen als verbrauchsseitige Betrachtung, nicht als erzeugerseitige. Es macht keinen Sinn Primärenergieträger-Anteile an der Endenergie zu berechnen.

Endenergie ist eine Kennzahl, die existiert weil man sie messen kann – nicht weil es Sinn macht sie zu messen.

Primärenergie: Definition & Beispiele

Unter Primärenergie versteht man die Energie, die in natürlichen Quellen vorkommt und direkt oder durch Umwandlung nutzbar ist

Definition:

Primärenergie ist der Energiegehalt von Quellen in der Natur.

Primärenergieträger sind zum Beispiel:

- Steinkohle

- Braunkohle

- Erdgas

- Erdöl

- Holz

- Energiepflanzen

- Sonnenenergie

- Windenergie

- Wasserkraft

- Uran

- Erdwärme

Der Energiegehalt all dieser Energieträger stammt ursprünglich aus Sonnenenergie, mit Ausnahme der Kernkraft des Uran und der Erdwärme, die zu einem großen Teil aus Kernkraft gewonnen wird.

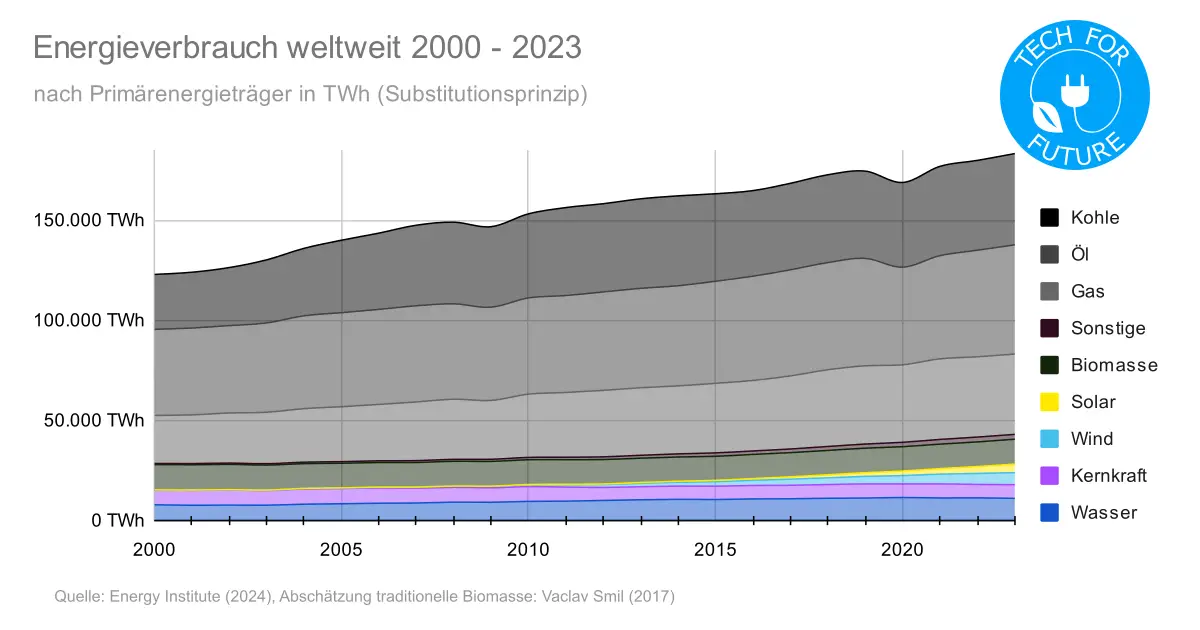

Eigentlich müsste man beim Primärenergieverbrauch auch Energie aus Nahrungsmitteln zählen, insbesondere für Arbeitstiere, aber auch für Fuß- oder Fahrradpendler. Das wird aber nicht gemacht. Ebenso fehlt in vielen Primärenergiebilanzen die traditionelle Biomasse, also Holz, Dung oder Pflanzenreste.

In Industrieländern machen diese Faktoren fast keinen Unterschied, aber in vielen Ländern im globalen Süden dominieren Energien von Arbeitstieren und traditioneller Biomasse nach wie vor.

In der Praxis zählt auch niemand Sonnenstrahlen, potentielle Energie von Regenwasser oder Uran-Atome. Diese Zahlen wären aufgrund der höchst unterschiedlichen Wirkungsgrade der jeweiligen Energiewandler nicht vergleichbar. Es gibt pragmatischere Ansätze zur Berechnung der Primärenergie.

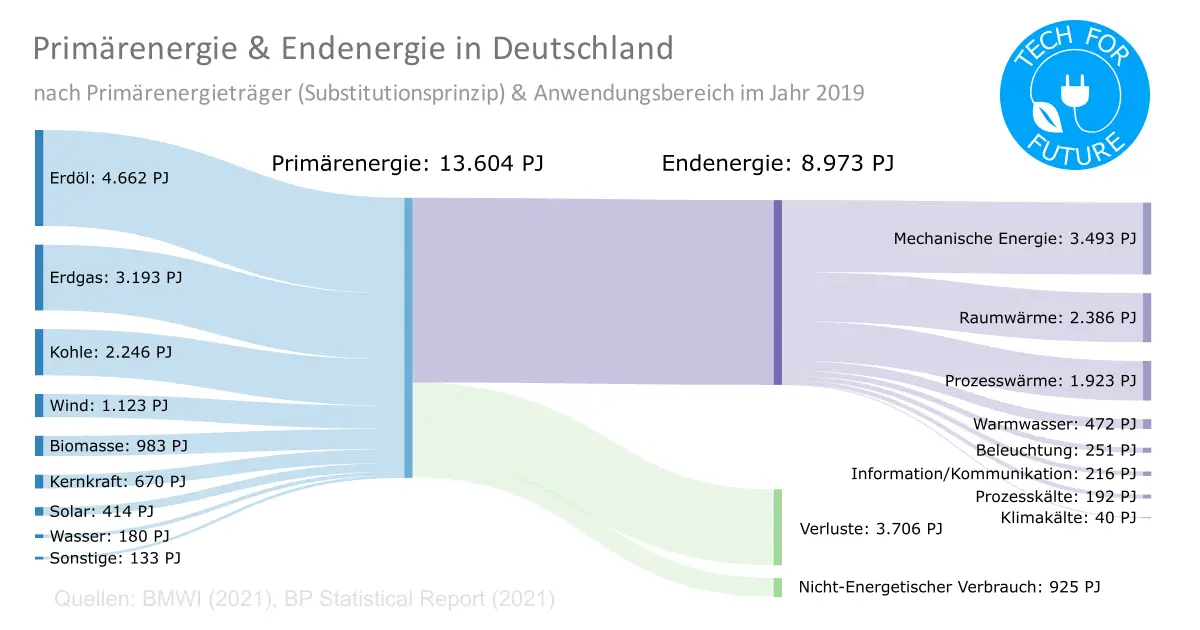

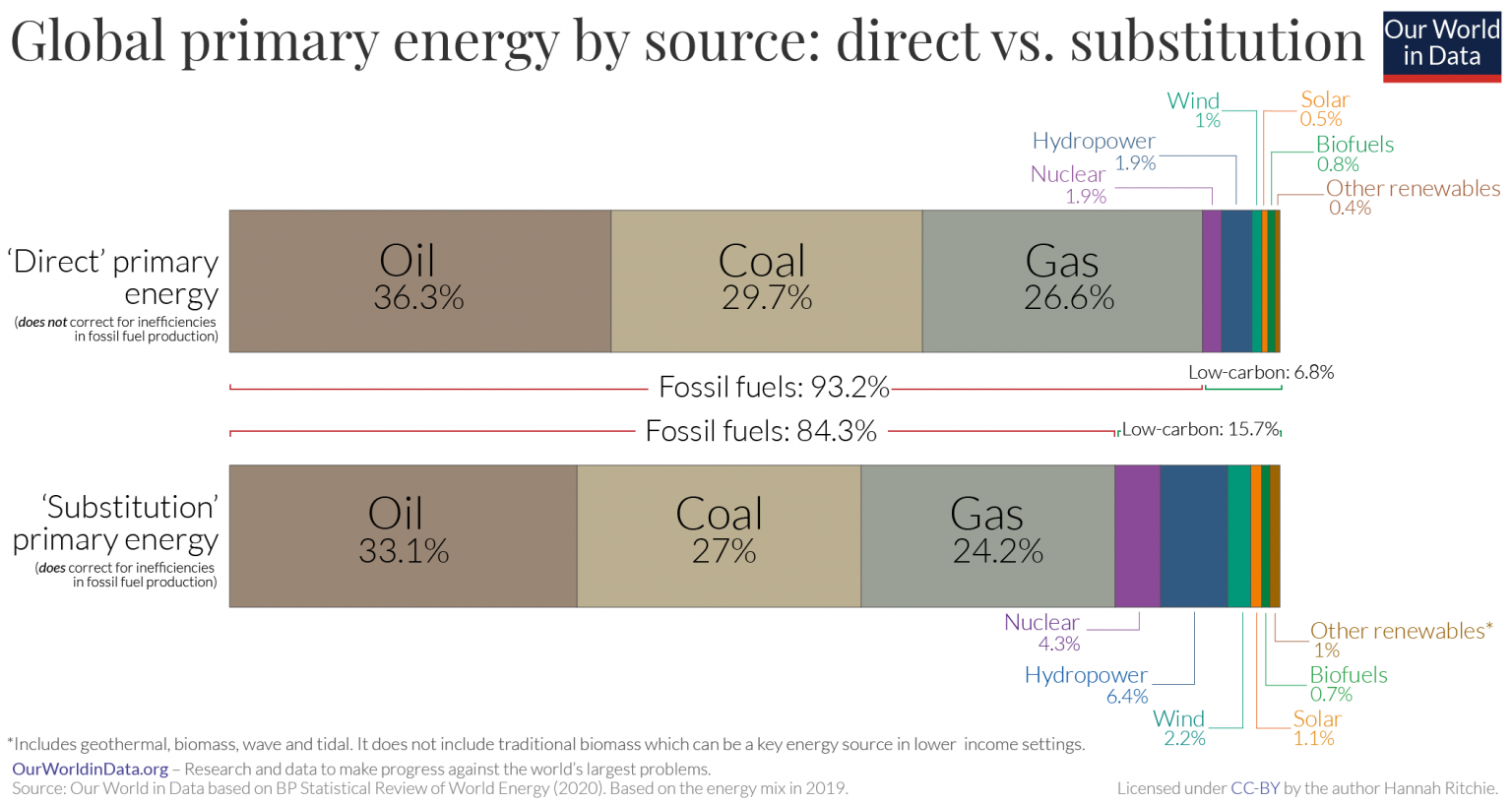

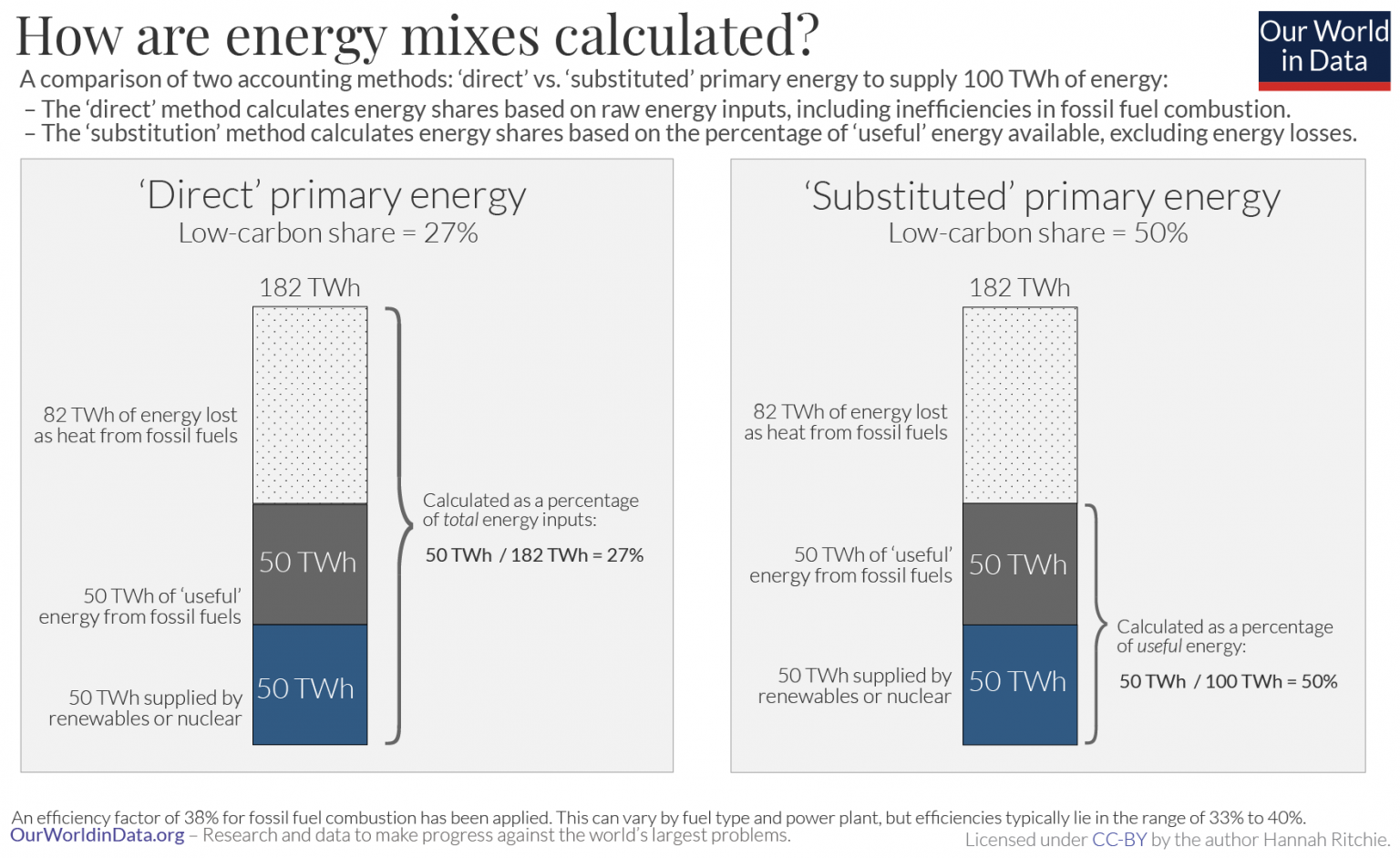

Primärenergie nach Substitutionsprinzip: Äquivalente Erzeugung nach Heizwert

Eine Energiebilanz macht nur Sinn, wenn Energieträger vergleichbar sind. Deshalb zählen wir bei der Substitutionsmethode nicht die eigentlich vorhandene Primärenergie, sondern den Heizwert eines Primärenergieträgers.

Definition:

Ein Joule Primärenergie nach Substitutionsprinzip ist die Energie, die man braucht um ein Joule Heizwert zu ersetzen.

Energieträger ohne Brennstoffe haben keinen Heizwert. Wasserkraft, Kernkraft, Windkraft und Sonnenenergie müssen wir daher umrechnen. Wer das nicht tut, zählt die Verluste von fossiler Energie und Biomasse mit.

Durch dieses Substitutionsprinzip werden alle Energieträger additierbar und direkt miteinander vergleichbar, egal ob Windkraft, Kohlekraft oder Kernkraft. Der Löwenanteil der Energieträger sind sowieso fossile Brennstoffe oder Biomasse. Die muss man nicht umrechnen.

Um die Primärenergie von Windstrom, Solarstrom oder Atomstrom zu berechnen, teilt man den Energiegehalt der erzeugten Elektrizität durch den Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen. Diese Wandler von thermischer in elektrische Energie schaffen heute rund 40% Wirkungsgrad und steigend.

Diese Multiplikation mit dem sogenannten Primärenergiefaktor von rund 2,5 (=1/0,4) basiert auf dem Carnot-Wirkungsgrad und damit auf dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, siehe Exkurs am Textende.

Statt Solarstrom, Windstrom. Wasserstrom und Atomstrom mit 2,5 zu multiplizieren, kann man auch alle anderen Primärenergieträger durch 2,5 teilen. Dann erhält man sogenannte Stromäquivalente. Es wird also ausgerechnet, wieviel Strom die eingesetzten Brennstoffe erzeugen könnten.

International ist die Primärenergie nach Substitutionsprinzip sehr geläufig, mit der bemerkenswerten Ausnahme der internationalen Energieagentur (IEA). In der EU allerdings verwenden wir in Energiebilanzen mehrheitlich eine andere Definition, nämlich Primärenergie nach Wirkungsgradprinzip.

Primärenergie nach Wirkungsgradprinzip: Abwärmeverluste als nutzbare Energie

Seit 1995 wird in Deutschland die Primärenegie nicht mehr nach Substitutionsprinzip ausgewiesen, sondern nach Wirkungsgradprinzip.4

Definition:

Ein Joule Primärenergie nach Wirkungsgradprinzip ist die Energie, die man braucht um ein Joule Elektrizität zu erzeugen multipliziert mit einem Bewertungsfaktor des jeweiligen Energieträgers.

Statt dem Heizwert betrachtet man hier den elektrischen Strom, den man erzeugen könnte – egal ob man Elektrizität auch wirklich erzeugt. Das macht Sinn, weil viele Kennzahlen wie CO2-Emissionen oder Kosten auf eine kWh Elektrizität normiert sind. Was allerdings keinen Sinn macht, ist die zusätzliche Bewertung.

Die Bewertungsfaktoren werden willkürlich für jeden Energieträger definiert. Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie werden mit 100%, also Faktor 1 bewertet. Kernkraft, fossile Energien, Abfallverbrennung und Biomasse werden mit 33%, also Faktor 3 bewertet. Die Bewertungen von Solarthermie und Geothermie schwanken je nach Quelle zwischen 10% und 100%, also Faktor 1 bis 10.

5

Diese Bewertungen werden Wirkungsgrade genannt, obwohl sie nicht den tatsächlichen Wirkungsgraden bei der Umwandlung aus Primärenergie entsprechen. Der Wirkungsgrad von Photovoltaik liegt zum Beispiel bei rund 20%, nicht 100%. Durch die Betrachtung von elektrischem Strom sind Wirkungsgrade sowieso schon berücksichtigt.

Die verwendeten Bewertungen machen den Versuch Abwärmeverluste von chemisch gespeicherter Energie in Brennstoffen als nutzbare Energie mit zu zählen.6 Die Abwärme wird in der Praxis aber nicht genutzt. Sie ist auch gar nicht vollständig nutzbar nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik.

Jede Quelle, die das Wirkungsgradprinzip verwendet, hat ein Plausibilitätsproblem, weil sie nicht nutzbare Verluste als nutzbare Energie zählt.

Warum wird klimafreundliche Energie in Deutschland unterbewertet?

Die willkürlichen Bewertungen des Wirkungsgradprinzips zerstören die Gleichbehandlung von Energieträgern. Um Zahlen addieren oder vergleichen zu können, muss man zuerst durch den willkürlichen Bewertungsfaktor teilen.

Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie werden nur zu einem Drittel gezählt. Das heißt Kohlestrom ist im Wirkungsgradprinzip drei Mal so viel wert wie Windstrom.7 Das ist physikalisch Unsinn. Elektrischer Strom unterscheidet sich nicht, egal aus welcher Energiequelle er stammt.

Warum hat man die Wirkungsgradmethode in der EU überhaupt eingeführt? Wind und Solar spielten 1995 noch keine Rolle. Es war wohl nicht abzusehen, dass einmal signifikante statistische Fehler aus der Wirkungsgradmethode folgen würden.

Heute hält man vermutlich an der fehlerhaften Methode fest um Statistiken schönzurechnen. Die Zahlen suggerieren, dass der Primärenergiebedarf durch den Zubau von Wind, Solar und Wasser sinkt. 8Tatsächlich steigt natürlich die Energieeffizienz nicht, wenn man Kohlestrom durch Windstrom ersetzt. Das ist ein Rechenartefakt durch die willkürliche Bewertung beim Wirkungsgradprinzip.

Hier auf Tech for Future verwende ich ausschließlich das Substitutionsprinzip. Das bildet die physikalischen Gegebenheiten ab und ist für Berechnungen geeignet. Auch in wissenschaftlichen Arbeiten wird hauptsächlich die Substitutionsmethode verwendet. Schade, dass die EU und Deutschland eine Variante einsetzen, mit der man ohne Korrektur nicht arbeiten kann.

Exkurs: Umrechnungsfaktor beim Substitutionsprinzip basiert auf dem Carnot-Wirkungsgrad

Bei jeder Umwandlung von thermischer in elektrische/mechanische Energie kommt der 2. Hauptsatz der Thermodynamik zum Tragen. Es gibt bei Wärmekraftmaschinen Verluste mit dem Carnot-Wirkungsgrad als Begrenzung. Es bleibt nur die Exergie übrig.

Der Carnot-Wirkungsgrad hängt von der Temperatur im Vergleich zur Umgebungstemperatur ab:9

- 21% bei 100° Wärmesenke und 200° Wärmequelle

- 66% bei 100° Wärmesenke und 800° Wärmequelle

Der Carnot-Wirkungsgrad kann nie überschritten werden und wird bei Umwandlungsprozessen in der Praxis nicht einmal annähernd erreicht. Es sind also weiterhin kleine Verbesserungen der Energieeffizienz Richtung Carnot-Wirkungsgrad möglich, aber keine Quantensprünge.

Aus dem Carnot-Kreisprozess ergibt sich umgekehrt bei Kraftwärmemaschinen der sehr gute Wirkungsgrad von Wärmepumpen bei der Rückwandlung von elektrischer/mechanischer Energie in thermische Energie.

Der Carnot-Wirkungsgrad ist also der Grund, warum bei der Primärenergiebetrachtung ein Umrechnungsfaktor zwischen thermischer Energie und mechanischer bzw. elektrischer Energie Sinn macht und immer Sinn machen wird.

Die Höhe dieses Primärenergiefaktors kann langsam über die Zeit sinken durch Modernisierung. Der international am meisten genutzte BP Statistical Report zeigt die zeitliche Entwicklung:10

- 1965-2000 36 %

- 2004 37%

- 2008 38%

- 2013 39%

- 2017 40%

- 2023 41%

- 2030 42%

- 2036 43%

- 2043 44%

- 2050 45%

Mit dem Substitutionsprinzip wird elektrische Energie aktuell rund 2,5x so hoch bewertet wie thermische Energie. Das wird an den aktuellen Wirkungsgraden in der Praxis festgemacht.

Quellen

- IEA underreports contribution solar and wind by a factor of three compared to fossil fuels Energy Post (2017)

- Anteile der Sektoren am Endenergieverbrauch 1990, 2008 und 2016 BMWI (2017)

- Energieverbrauch nach Anwendungsbereichen in Deutschland 2017 BMWI (2018)

- Erläuterungen zur Energiebilanz STMWI (2012)

- Global Energy Outlook Comparison Methods Newell & Raimi (2020)

- Primary energy production is not final energy use: what are the different ways of measuring energy? Our World in Data (2021)

- Primärenergie-Versorgung Bundeszentrale für politische Bildung (2021)

- Energieeinsparung durch Statistik: Geht das? Energiewirtschaftliche Tagesfragen (2019)

- Carnot-Wirkungsgrad Geogebra (2021)

- Input Equivalence Methodology BP Statistical Review of World Energy (2021)