Warum kann fehlende Momentanreserve zum Blackout führen, egal ob in Spanien oder Deutschland?

Inhalt

Jedes Stromnetz hat eine Momentanreserve, die die Netzfrequenz stabilisiert.

In vielen Ländern werden aber immer mehr dieser Netzreserven abgeschaltet, ohne für Ersatz zu sorgen.

Besonders Portugal, Deutschland, Griechenland, Irland und Spanien haben immer weniger Momentanreserve am Netz.

Ein ansonsten beherrschbares Netzereignis kann in einem solch wenig robusten Netz zum Blackout führen.

Auf den iberischen Blackout im April 2025 werden weitere folgen bei fehlenden Momentanreserven.

Auslöser des iberischen Blackouts? XY… Ungelöst!

Ein Satz vorweg: Der iberische Blackout ist erst 2 Wochen her und der genaue Hergang wird noch Monate unklar bleiben.

Für einen Blackout ist der genaue Auslöser aber auch zweitrangig. Ein Netzproblem darf nicht zum Blackout führen.

Hier geht es also nicht um das spezifische „Wie am 28.4.2025?“, sondern um ein generelles „Warum überhaupt?“.

Warum wurde in einem n-1-redundanten europäischen Netz ein Dominoeffekt ausgelöst bis zum Netzzusammenbruch?

Warum war die Netzstabilisierung in Spanien komplett wirkungslos und ist das auf Deutschland übertragbar?

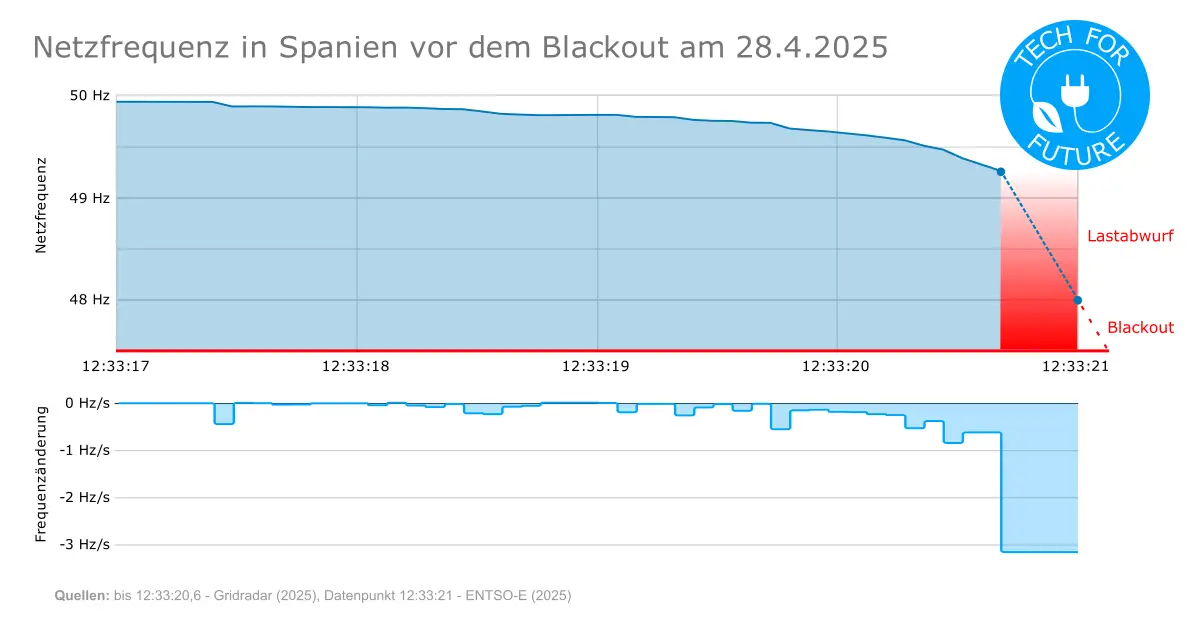

Keine Stabilisierung? Frequenzgang des spanischen Blackouts

Dem Blackout ging unmittelbar ein Absinken der Netzfrequenz voraus, von knapp 50 Hz auf 48 Hz in nur 3 Sekunden und dann weiter. Ab 47,5 Hz steigen alle Erzeuger aus. Das ist quasi das Tor zum Blackout.

Laut einer Netzfrequenzmessung von Gridradar war die Geschwindigkeit des Frequenzabfalls in Málaga bereits bei 0,8 Hz/s vor Erreichen der ersten Lastabwurf-Schwelle, je nach Quelle bei 49,5 oder 49,2 Hz.1

Laut Angaben von ENTSO-E beziehungsweise Red Eléctrica wurde anschließend um 12:33:21 Uhr eine Frequenz von 48,0 Hz erreicht.2

Das entspricht einer Geschwindigkeit von über 3 Hz/s nach dem letzten Messwert von Gridradar. Selbst wenn die Zeitangabe auf ganze Sekunden gerundet sein sollte, wären es mindestens 2 Hz/s.

Frequenzänderungen kleiner 1 Hz/s müssen nach Vorgabe von ENTSO-E im europäischen Übertragungsnetz beherrscht werden. Die in Spanien beobachteten 2-3 Hz/s hätten andere Netze ebenso überfordert.

Zwischen 49,2 Hz und 48,0 Hz werden in europäischen Stromnetzen schrittweise Verbraucher automatisch abgeworfen. Insgesamt lässt sich so die Last halbieren.3

Der Bericht von ENTSO-E bestätigt, dass der automatische Lastabwurf aktiviert wurde. Aber warum zeigte sich überhaupt kein Effekt dieser oder anderer Netzstabilisierungsmaßnahmen im Frequenzgang?

Momentanreserve-Minimum: Das spanische Stromnetz war nicht robust

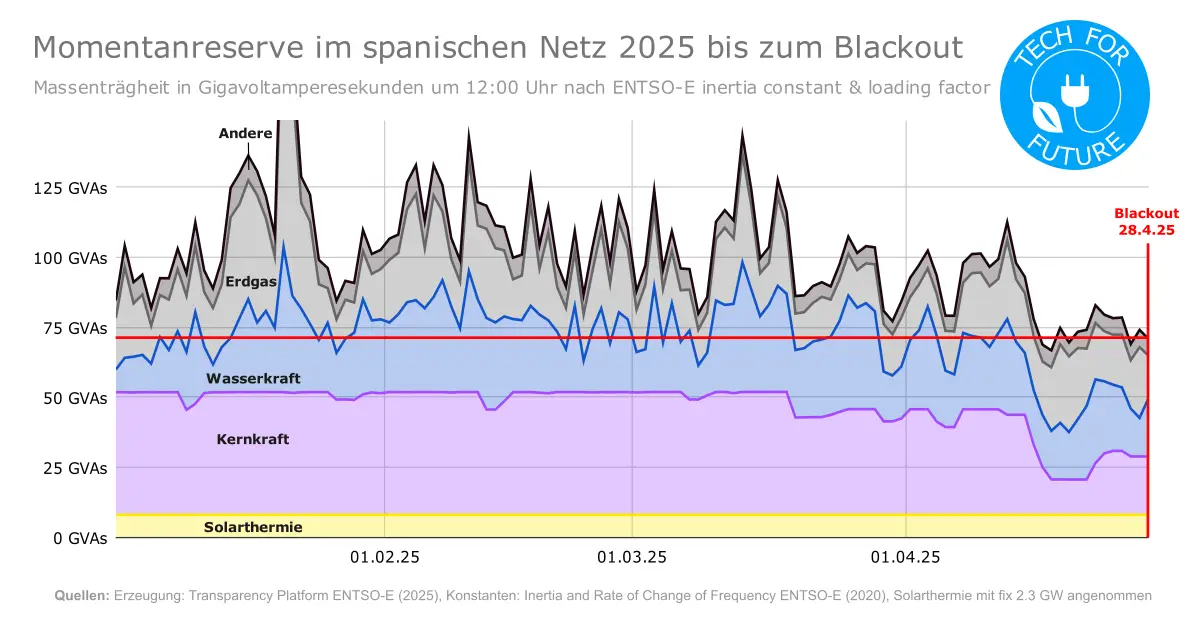

Der Blackout in Spanien passierte zur Mittagszeit um 12:33 Uhr, als der Anteil von Photovoltaik auf dem Tageshöhepunkt war.

Die Momentanreserve war zu diesem Zeitpunkt auf dem Tagesminimum, da konventionelle Gaskraftwerke und Wasserkraftwerke vom Netz gingen.

Die Momentanreserve am 28.4.2025 war sogar nahe am Jahresminimum, weil 2 Wochen vorher 3 der 7 AKW planmäßig ihren Betrieb pausierten.

Das spanische Stromnetz war zum Zeitpunkt des Blackouts also relativ gesehen sehr wenig robust, aufgrund fehlender Momentanreserve.

Wäre das gleiche Netzproblem um Mitternacht oder 2 Wochen vorher aufgetreten, wäre der Frequenzabfall deutlich langsamer und beherrschbarer gewesen.

Momentanreserve: Wie funktionieren Schwungmasssen?

„Das Netz ist der Speicher“ heißt es von Energiewendebefürwortern. Das Stromnetz speichert aber gar keinen Strom.

Es gibt allerdings auf Erzeugerseite Speicher, die direkt mit dem Stromnetz gekoppelt sind. Das sind die Schwungmassen.

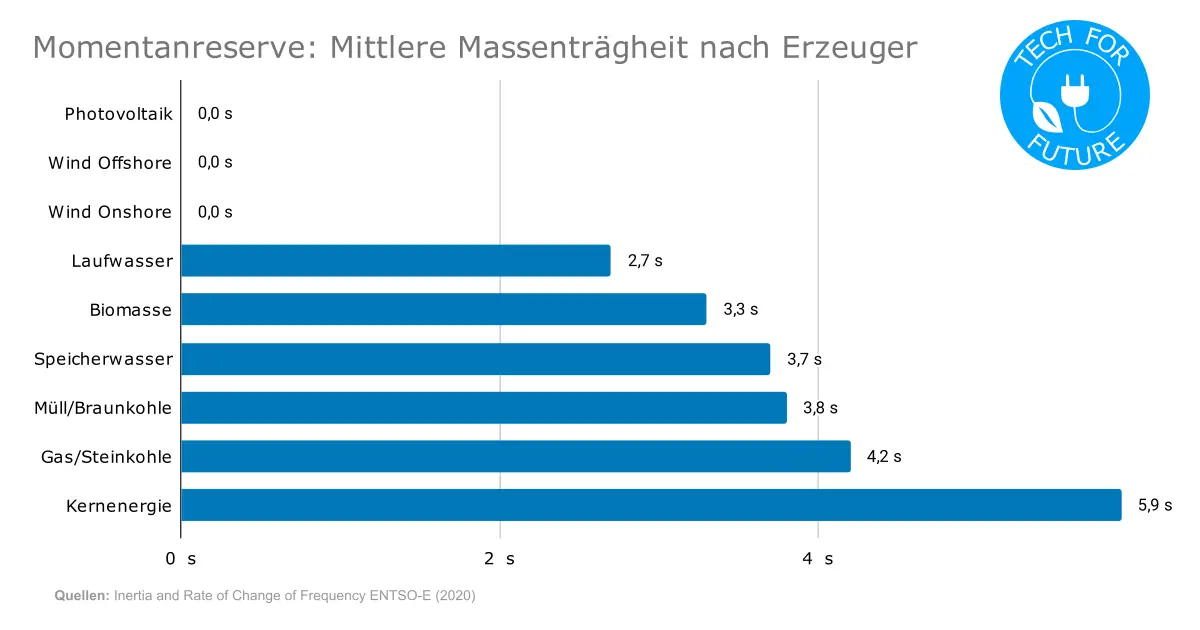

Um Wechselstrom mit der Netzfrequenz zu erzeugen, rotieren in Kraftwerken ununterbrochen massive Metallschaufeln in riesigen Turbinen.

Mit mehreren hundert Tonnen Gewicht speichert dieses System Rotationsenergie. Alle Schwungmassen zusammen bilden quasi den „Netzspeicher“.

Durch ihre ungeheure Massenträgheit wirken die Schwungmassen jeder Frequenzsteigerung oder -senkung sofort und passiv entgegen.

Je größer die Schwungmasse, desto stabiler die Netzfrequenz. Seit über 100 Jahren werden die Stromnetze weltweit so stabilisiert.

Stell dir ein schweres Stahlfahrrad vor, welches mit Schwung über Hindernisse rollt, während ein leichtes Carbonbike ins Straucheln kommt.

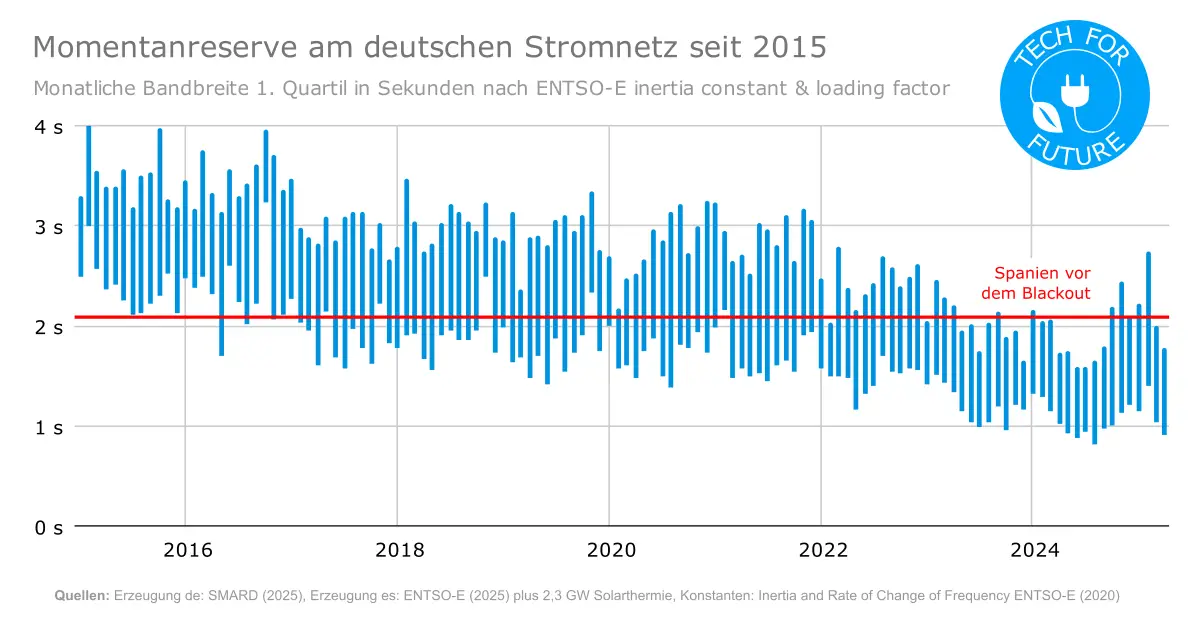

diese Grafik enthielt falsche Werte und wurde am 4.6.2025 korrigiert

Reserve am Limit? Deutschlands Ausstieg aus Schwungmassen

Obwohl sie so wichtig für die Stabilisierung der Netzfrequenz sind, werden auch in Deutschland jedes Jahr Schwungmassen vom Netz genommen.

Das liegt am deutschen Atomausstieg und am fortschreitenden Kohleausstieg. Mit dem Abschalten großer Turbinen steigen wir auch aus der Momentanreserve aus.

Stattdessen sind immer mehr Windräder und Photovoltaik-Anlagen am Netz, die der Netzfrequenz nur folgen und sie überhaupt nicht stabilisieren.

Früher fiel die Massenträgheit deutscher Erzeuger nie unter 100 Gigavoltamperesekunden (GVAs). Mittlerweile passiert das im Sommer täglich.4

Seitdem die letzten 3 Kernkraftwerke im April 2023 vom Netz gingen, fällt die Massenträgheit deutscher Erzeuger sogar regelmäßig unter 50 GVAs.

Das sind bereits spanische Verhältnisse. Vor dem Blackout hatte Spanien gut 50 GVAs im Netz, bei halber Erzeugungsleistung wie in Deutschland.

Das Verhältnis deutscher Schwungmassen zur Erzeugungsleistung liegt nicht nur historisch auf einem schlechten Wert, sondern auch international.

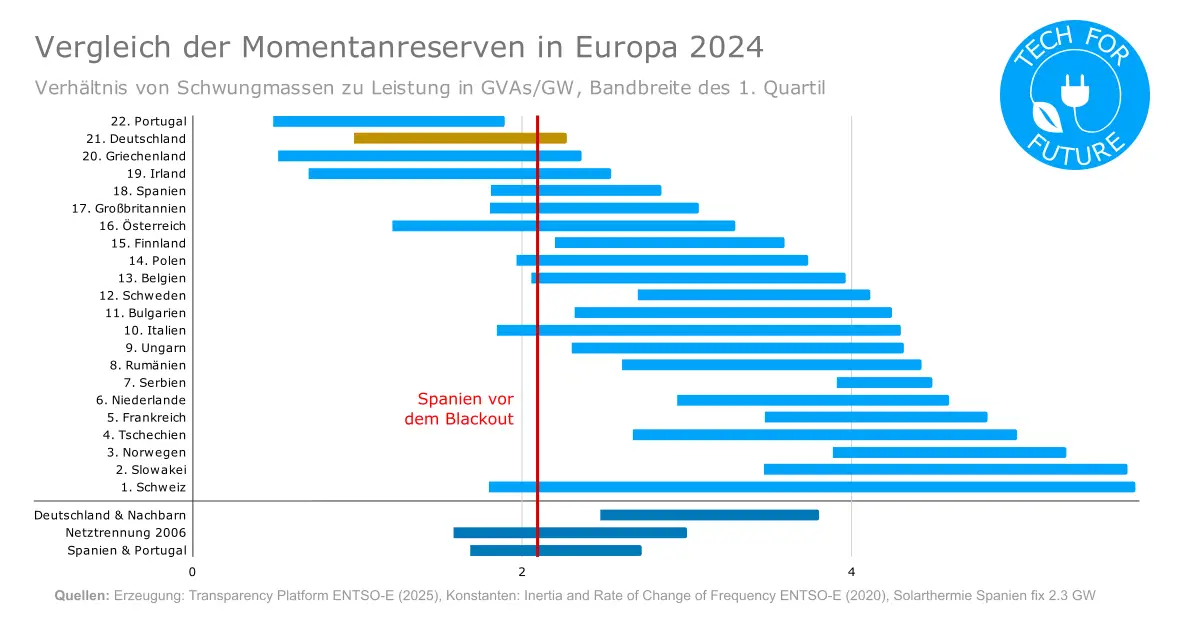

Wo wie viel Momentanreserve? Schwungmassen in Europa im Vergleich

Eine Auswertung der europäischen Schwungmassen im Jahr 2024 zeigt Deutschland auf einem der letzten Plätze bei der Massenträgheit des Stromnetzes.

Beim Vergleich des ersten Quartils ist Deutschland auf Platz 21 von 22 europäischen Ländern und beim Jahresminimum Viertletzter vor Irland, Portugal und Griechenland.

Um zu sehen, welche Netze oft instabil sind, betrachten wir die Bandbreite bis zum 1. Quartil, also die 2.190 Stunden im Jahr mit der geringsten Schwungmasse am Netz.

Folgende Zahlen beziffern genau das 1. Quartil des Verhältnisses von Massenträgheit in Gigavoltamperesekunden zu Gesamtleistung am Netz in Gigawatt aller Stunden in 2024:56

- 5,72 GVAs/GW: Schweiz

- 5,67 GVAs/GW: Slowakei

- 5,30 GVAs/GW: Norwegen

- 5,00 GVAs/GW: Tschechien

- 4,82 GVAs/GW: Frankreich

- 4,59 GVAs/GW: Niederlande

- 4,49 GVAs/GW: Serbien

- 4,42 GVAs/GW: Rumänien

- 4,32 GVAs/GW: Ungarn

- 4,30 GVAs/GW: Italien

- 4,24 GVAs/GW: Bulgarien

- 4,11 GVAs/GW: Schweden

- 3,96 GVAs/GW: Belgien

- 3,74 GVAs/GW: Polen

- 3,59 GVAs/GW: Finnland

- 3,29 GVAs/GW: Österreich

- 3,07 GVAs/GW: Großbritannien

- 2,85 GVAs/GW: Spanien

- 2,54 GVAs/GW: Irland

- 2,36 GVAs/GW: Griechenland

- 2,27 GVAs/GW: Deutschland

- 1,89 GVAs/GW: Portugal

Die Zahlen zur Massenträgheit sind in allen Rechnungen hier eine grobe Abschätzung anhand der Erzeugungsdaten, der mittleren Turbinengröße nach Erzeuger und des mittleren Auslastungsfaktors.7

Anders als Spanien und Portugal hat Deutschland das große Glück, sehr stark mit mehreren Nachbarländern vernetzt zu sein.

Verbundnetz: Stabilisierung durch grenzüberschreitende Importe

Während die iberische Halbinsel nur 4 GW Interkonnektoren nach Frankreich und Marokko hat, sind es für Deutschland 46 GW in 11 Ländern.

Auch wenn Deutschland für sich betrachtet keine großen Netzprobleme mehr beherrschen kann, ist der Gesamtverbund mit den Nachbarländern noch dazu in der Lage.

Große Schwungmassen wie die französischer AKW sorgen unter Einbezug aller Nachbarländer Deutschlands für ein doppelt so gutes Verhältnis von Massenträgheit zu Erzeugung.

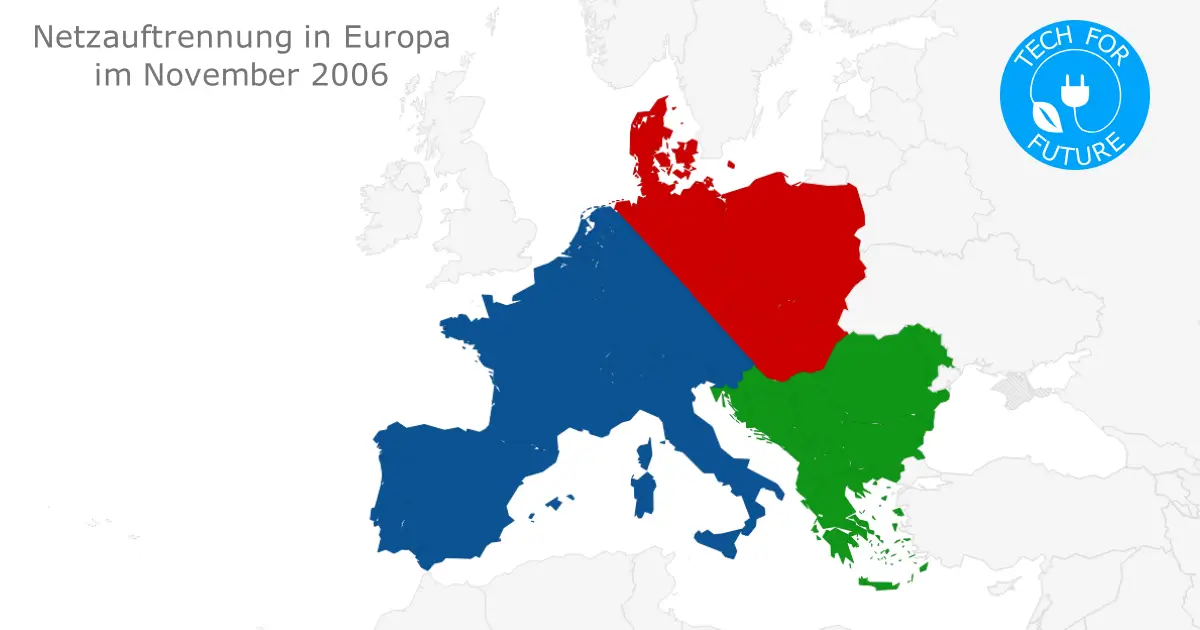

Das gilt aber nur dann, wenn man das Netz als Kupferplatte betrachtet. Tatsächlich kommt es bei größeren Netzproblemen schnell zur Auftrennung in Teilnetze.

Im November 2006 kam es zur Aufsplittung des Gesamtverbunds in 3 Teilnetze. Damals konnte ein Blackout in allen 3 Zonen durch Lastabwürfe verhindert werden.

Allein im deutschen Teil des nordöstlichen Teilnetzes wurden aber seitdem 5 große Kernkraftwerke abgeschaltet sowie 5 große Kohlekraftwerke und mehrere kleinere.

Laut einer Berechnung würde sich die Frequenzänderung wegen fehlender Schwungmassen von damals 0,5 Hz/s auf heute 1,4 Hz/s fast verdreifachen.8

Das wäre, wie in Spanien, wahrscheinlich nicht mehr beherrschbar und würde statt zu vergleichsweise kurzen Stromausfällen zum totalen Blackout des Teilnetzes führen.

Alternativen zu Turbinen: Helfen synthethische Schwungmassen?

Die Schwungmassen konventioneller Kraftwerke waren lange Zeit der einzige Weg, Momentanreserve bereitzustellen. Mittlerweile gibt es einige Alternativen:

- Phasenschieberbetrieb von konventionellen Kraftwerken

- Rotierende Phasenschieber (RPSA)

- Statische Kompensationsanlagen (STATCOM)

- Netzbildende Wechselrichter für Großbatteriespeicher

- Netzbildende Wechselrichter für Windräder & Photovoltaikanlagen

1. ist eine faszinierende Lösung, bei der die Turbinen von hauptsächlich Pumpspeicherwerken in Rotation gehalten werden, selbst wenn sie nicht in Betrieb sind. Dieser Phasenschieberbetrieb wurde im Kernkraftwerk Biblis A getestet.

2. und 3. sind netzstabilisierende Großanlagen, die extra gebaut werden müssten. Das ist ziemlich viel verlangt, wenn schon der Bau von Transformatoren viele Jahre in Anspruch nimmt.

4. und 5. setzt voraus, dass bei Windrädern und Photovoltaikanlagen der Wechselrichter gegen ein aufwendigeres frequenzstabilisierendes Modell ausgetauscht wird und PV-Anlagen mit Speichern versehen werden.

Was allen 5 Alternativen gemeinsam ist: Sie sind fast nicht existent. Ein Ausrollen ist teuer und braucht viel Zeit.

Das sagen zumindest die 4 deutschen Übertragungsnetzbetreiber zu den Potentialen dieser 5 Alternativen:9

„Systembedarfe können bis 2030 trotz der optimistischen Annahmen nicht gedeckt werden.“

Und diese von den ÜNB unterstellten optimistischen Annahmen würden wohl nur dann zutreffen, wenn politischer Druck dafür sorgen würde.

Fazit: Unterschätztes Problem Momentanreserve?

Der iberische Blackout ging mitten im Sommer einigermaßen glimpflich aus und der Schwarzstart gelang in Rekordzeit.

Trotzdem ist die fehlende Reaktion der deutschen Politik schockierend. Auch bei Energiewendebefürwortern herrscht Arglosigkeit.

Zur Erinnerung: Nach dem Reaktorunfall von Fukushima wurden nach nur 3 Tagen die Hälfte unserer AKW abgeschaltet.

Obwohl im Anschluss die Nichtübertragbarkeit von Fukushima auf Deutschland von der Reaktor-Sicherheitskommission bestätigt wurde, blieben die AKW abgeschaltet und die zweite Hälfte folgte bis 2023.

Wir sollten natürlich nicht in einer ähnlichen Panikreaktion die Hälfte unserer Photovoltaikanlagen abschalten. Aber bis zur Klärung sollte es zumindest ein Ausbaumoratorium geben.

Rational wäre es außerdem, bis zu 9 deutsche AKW zu reaktivieren. Das würde die Momentanreserve deutlich und dauerhaft erhöhen. Einige der AKW wären bereits vor 2030 zurück am Netz.

Updates:

- 11.05.2022: Erstmals veröffentlicht.

- 04.06.2025: Grafik zur historischen Momentanreserve Deutschlands korrigiert

Quellen

- Blackout – Iberian Peninsula Gridradar (2025)

- ENTSO-E expert panel initiates the investigation into the causes of Iberian blackout ENTSO-E (2025)

- Was ist ein Netzabwurfplan? RJ2-Netzfrequenzinfodienst (2024)

- Realisierte Erzeugung SMARD (2025)

- Erzeugungsdaten EU ENTSO-E (2025)

- Erzeugungsdaten Großbritannien Elexon (2025)

- Inertia and Rate of Change of Frequency ENTSO-E (2025)

- Approach to design and review the system defence plan for over-frequency to ensure frequency stability in the ENTSO-E Continental Europe Synchronous Area Lehner et al (2018)

- Langfristanalyse 2030 Übertragungsnetzbetreiber (2022)